2024年09月29日,国家标准GB/T 7247.1-2024《激光产品的安全 第1部分:设备分类和要求》发布,于2025年04月01日正式实施。激光技术在现代工业、医疗、通信和科研领域中得到了广泛应用。然而,由于激光辐射可能对人体组织(尤其是眼睛和皮肤)造成损害,激光产品的安全分类和要求显得尤为重要。《激光产品的安全 第1部分:设备分类和要求》标准(以下简称“标准”)对激光设备的分类流程及相关安全要求进行了明确规定,其中附录B提供了分类计算的流程图和相关计算方法,帮助制造商或用户合理地评估激光产品的安全等级。

一、激光分类的基础理论

激光分类是基于激光辐射的波长、功率(或能量)和操作条件,结合标准中规定的可接触发射限值(AEL,Accessible Emission Limit)进行的。分类流程图(如附图B.1和B.2)提供了系统化的指导,使得复杂的计算和分类过程变得直观且易于操作。

1. 符号定义(B.1)

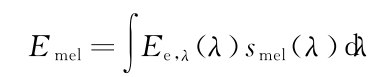

在激光分类计算中,使用了多种符号和物理量,这些符号在附录B.1中进行了详细定义。以下是部分关键符号及其含义:

AEL(可接触发射限值):指激光在特定条件下的允许最大输出(单位为W、J、W·m−2或J·m−2)。

PRF(Pulse Repetition Frequency, 脉冲重复频率):表示重复脉冲激光器的每秒脉冲数(单位:Hz)。

E(辐射强度):表示在距离激光源r处的辐射功率密度(单位:W·m−2)。

T(总曝光时间):用于计算多个脉冲或连续激光的辐射量(单位:s)。

这些符号为激光安全评估提供了严谨的数学基础。

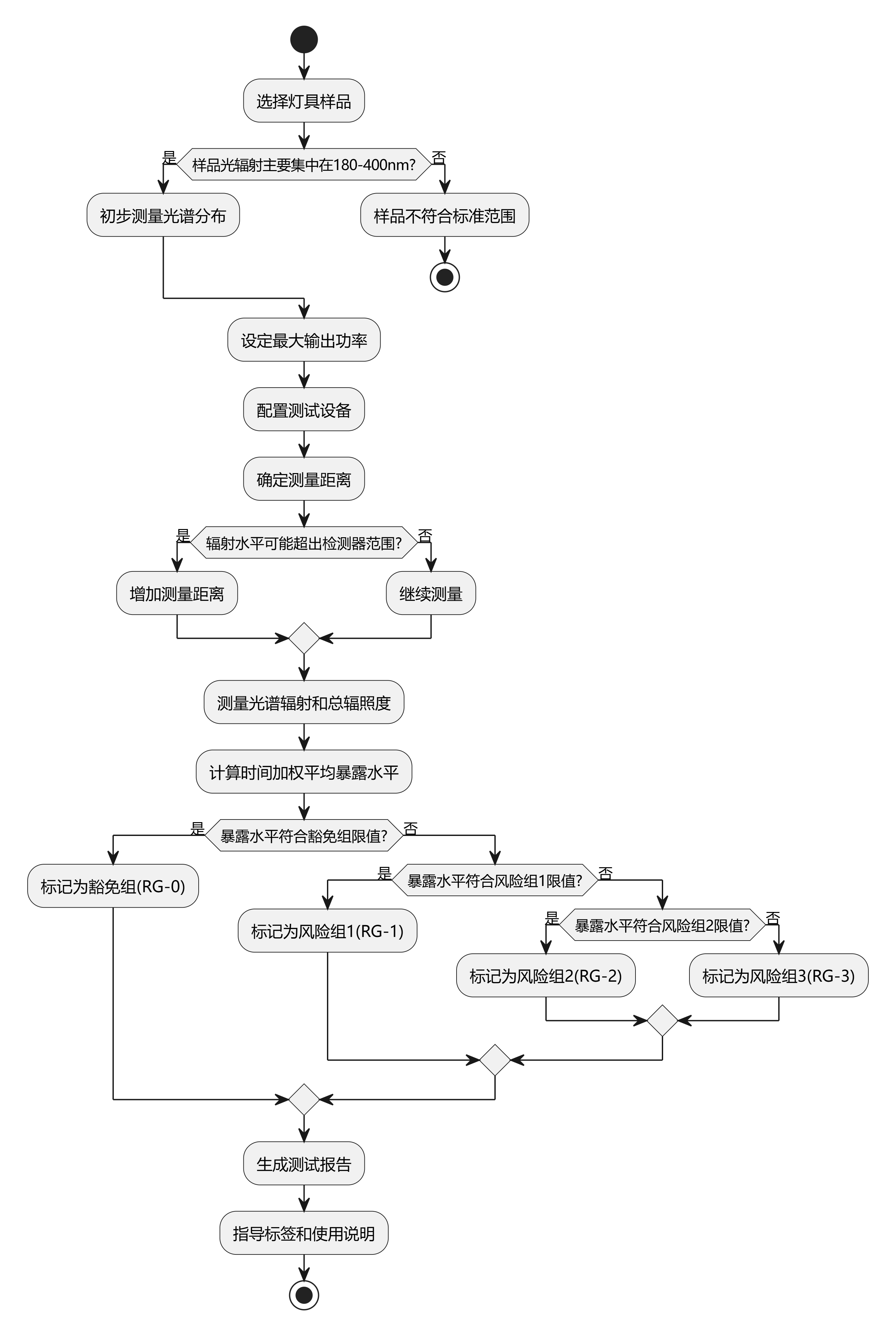

二、激光分类流程图

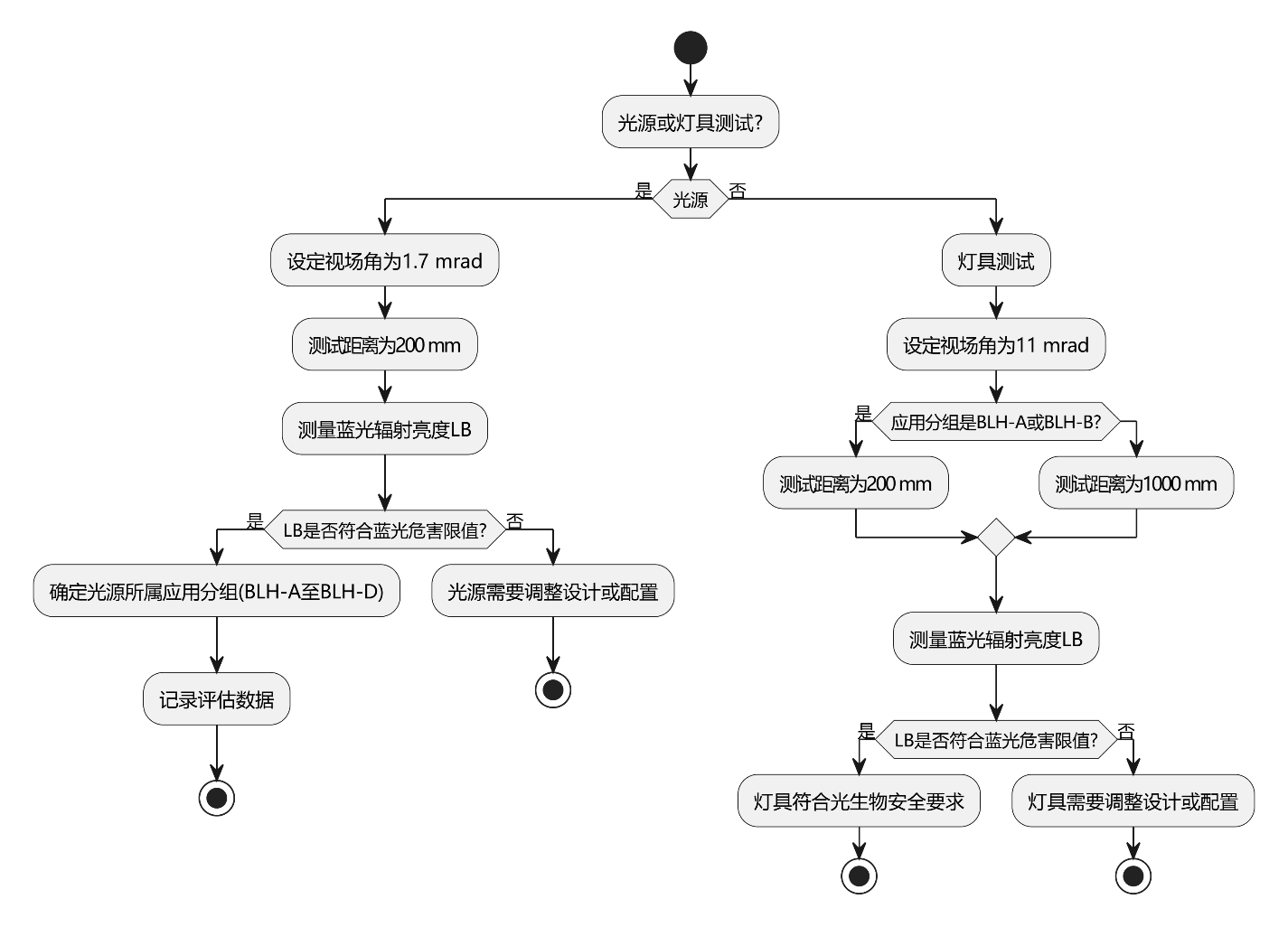

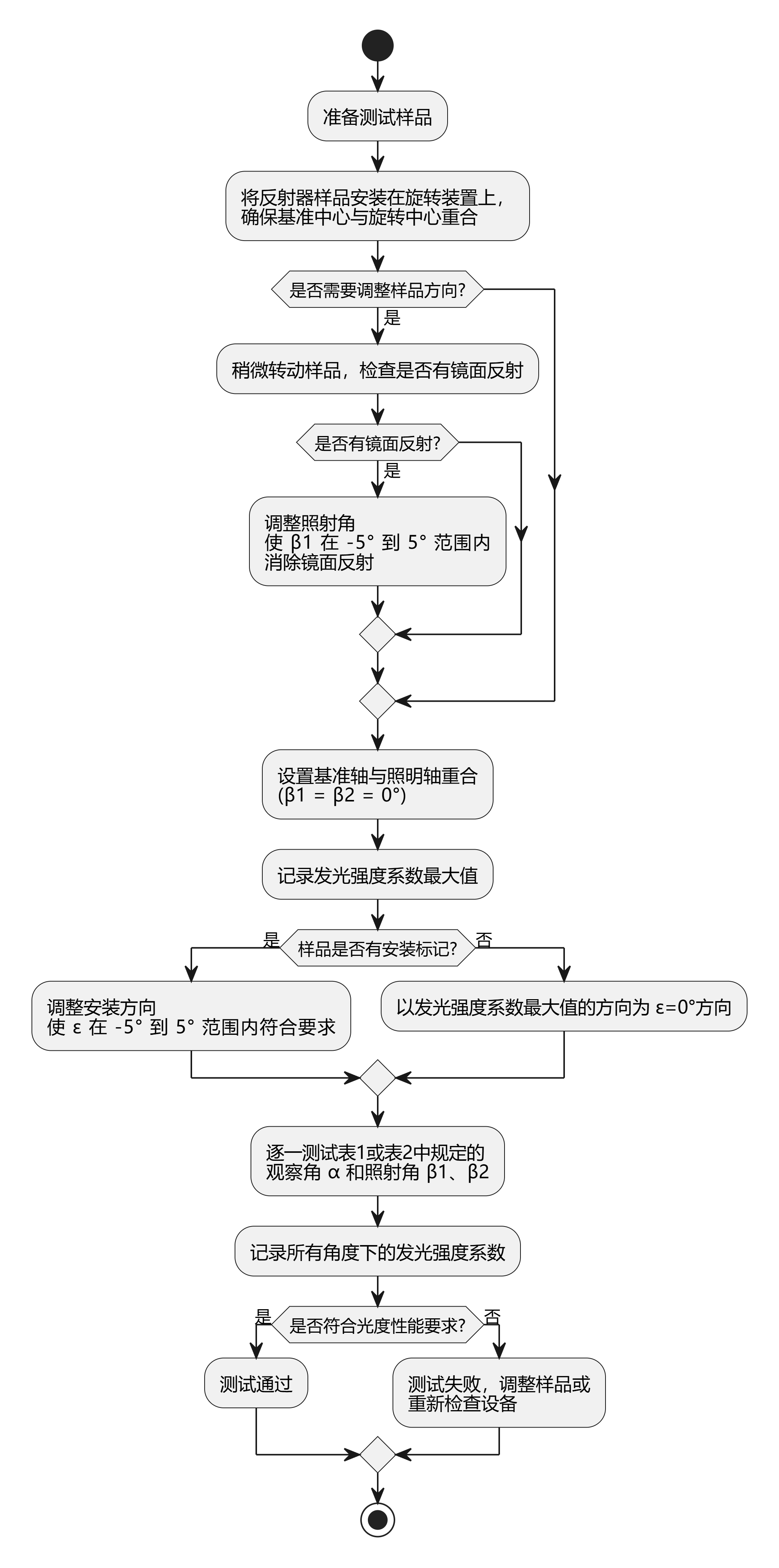

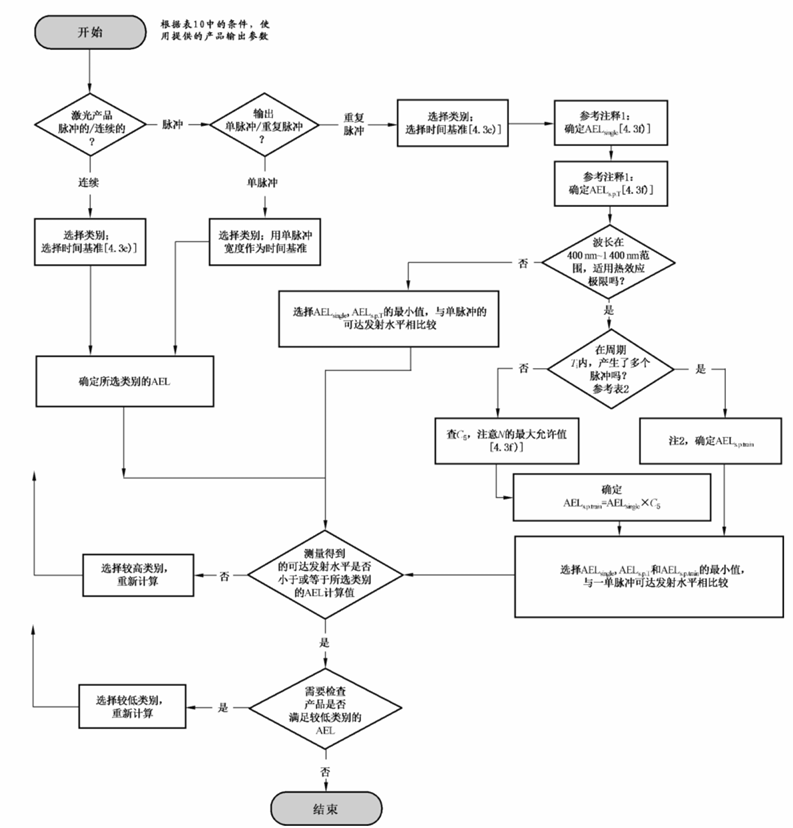

标准中的附图B.1和B.2分别展示了不同类型激光产品的分类流程,为激光产品的评估提供了清晰的路径。以下分别讨论连续激光、单脉冲激光、重复脉冲激光,以及1M/2M类激光的分类方法。

1. 连续激光、单脉冲和重复脉冲激光分类(附图B.1)

激光分类流程以是否为连续波(CW, Continuous Wave)或脉冲激光(Pulsed)为起点,针对不同输出特性分别进行安全评估:

连续激光(CW):直接根据选定时间基准计算AEL值,并与产品输出进行比较。

单脉冲激光:利用单个脉冲的时间基准计算AEL𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒,并与实际输出进行对比。

重复脉冲激光:需考虑多脉冲条件下的累积辐射量,计算AEL𝑆𝑃,𝑇(重复脉冲的总AEL值),并考虑修正因子(如最大允许脉冲数 𝑁和脉冲周期 𝑇)。

对于以上三种激光类型,流程图明确规定了各类激光产品的评估步骤,从输出参数的测量到与AEL的比较,再到判断激光是否满足更低安全等级的要求,均遵循标准中详述的计算规则。

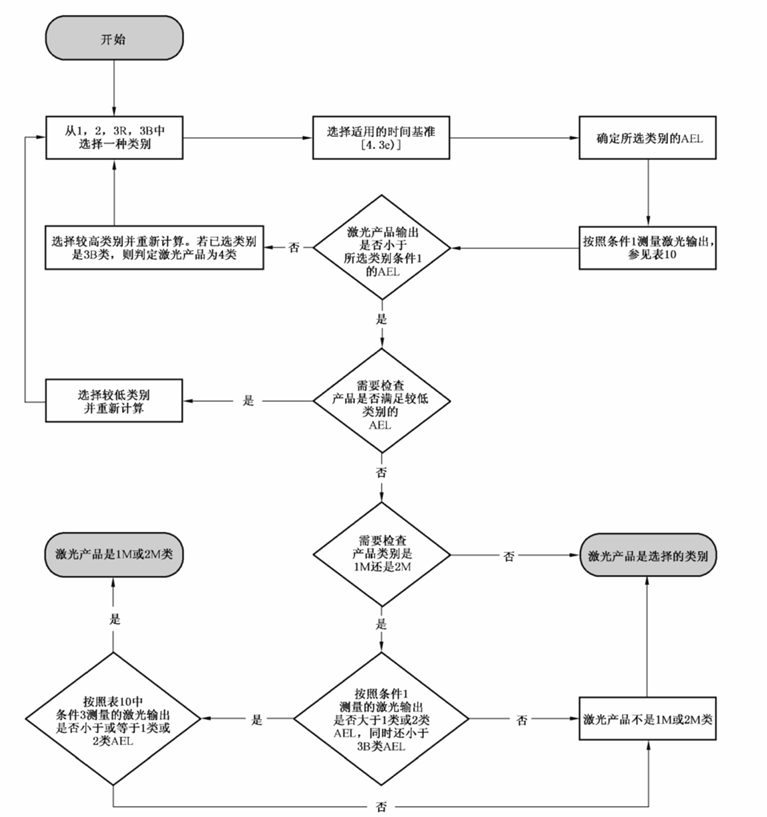

2. 1M和2M类激光分类(附图B.2)

1M和2M类激光分类是基于光束的发散特性和测量条件的特殊流程,适用于某些波长范围内的激光器。流程图重点关注以下关键点:

是否满足Class 1或Class 2的AEL值(基于测量条件1的输出)。

是否需要检查更低类别(如Class 1M或Class 2M)的可能性。

当光束通过修正条件(如表10中的条件3)进行测量时,是否低于Class 1M或2M的AEL值。

通过逐步比较实际输出与AEL值,判断激光产品是否属于1M或2M类,或归为更高类别。

三、激光产品分类计算的关键要点

1. 可接触发射限值(AEL)的选择

AEL是激光产品分类的核心参考值,其大小由激光的波长、时间基准和修正因子共同决定。AEL值越高,允许的激光输出越大,对应的安全风险越低。

2. 修正因子与时间基准

标准规定了多种修正因子(如 𝐶1,𝐶2)和时间基准的选择方法,帮助准确评估实际输出的安全性。例如,脉冲激光的AEL需要考虑脉冲数量和脉冲周期,确保在重复曝光情况下不会超过安全限值。

3. 分类决策的严谨性

激光产品分类流程图中的每一步都需要经过严格计算和验证,尤其在高功率或复杂条件下,可能需要多次循环评估以确保分类结果的准确性。

四、激光分类的重要性与应用

激光产品分类不仅是设备设计和生产中的关键环节,也是用户操作和监管的重要依据。正确分类能够:

提供清晰的安全警示,降低用户误用的风险。

满足国际标准和法规要求,确保产品在全球范围内的合法性。

促进激光技术的安全应用,推动行业健康发展。

五、结论

《激光产品的安全 第1部分:设备分类和要求》为激光产品的安全评估提供了科学严谨的框架。通过附图B.1和B.2中的分类流程图,以及附录B.1和B.2中的符号定义和计算方法,制造商能够准确分类激光产品,并为用户提供明确的安全指引。未来,随着激光技术的不断发展和应用场景的多样化,激光安全标准将进一步完善,以更好地保障人类健康与安全。