国家标准GB 17510-2025《摩托车和轻便摩托车光信号装置》作为摩托车照明系统的重要技术规范,已于2025年发布实施,替代了2008年版标准。本文将系统解析该标准的核心内容,重点阐述摩托车光信号装置配光性能测试的关键项目和技术要求。 一、标准概述与主要变化

一、标准概述与主要变化

GB 17510-2025规定了摩托车和轻便摩托车(L₁类~L₅类车辆)前位灯、后位灯、制动灯、转向信号灯、倒车灯和后牌照板照明装置的技术要求、试验方法和检验规则。与2008版相比,本次修订在技术内容上有多项重要更新:

结构调整:优化了标准章节布局,将同一型式判定原则独立成章(第4章),强化了产品一致性管理要求。

技术要求升级:

新增发光徽标光信号装置的特殊要求(5.1.2)

增加与制动灯混合的后位灯设计规定(5.2.1)

细化转向灯分类及间距要求(5.3.1)

新增顺序开启转向灯的技术规范(5.3.2)

增加"D"型灯的特殊要求(6.1.2)

引入互存灯系统概念及相关规定(6.3)

测试方法完善:

调整光色测试要求(7.2.6)

新增倒车灯测试方法(7.2.5.1)

优化光源失效测试方案(6.4)

二、关键测试项目与技术要点

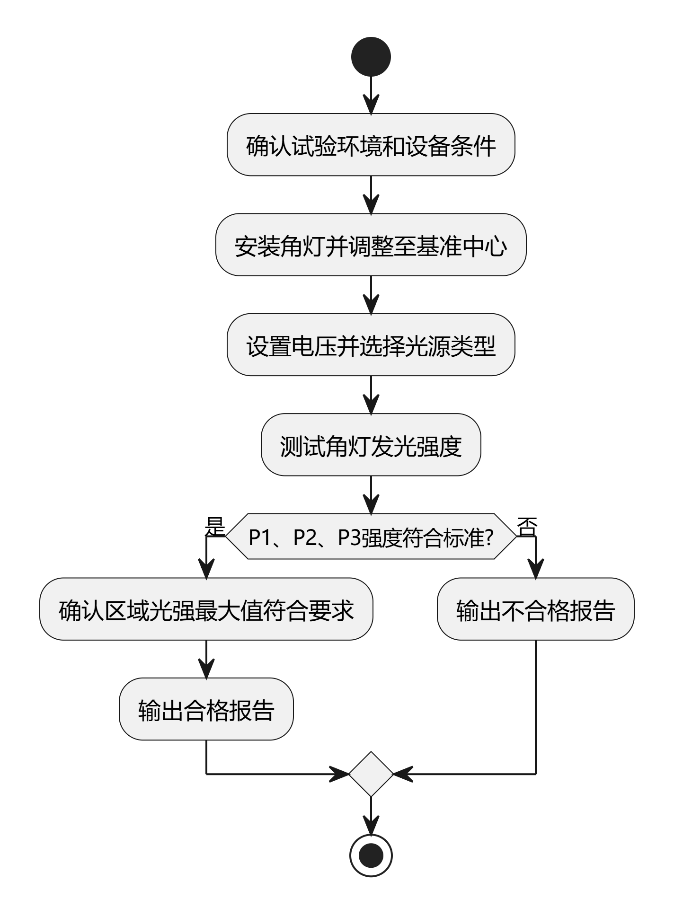

1. 配光性能测试

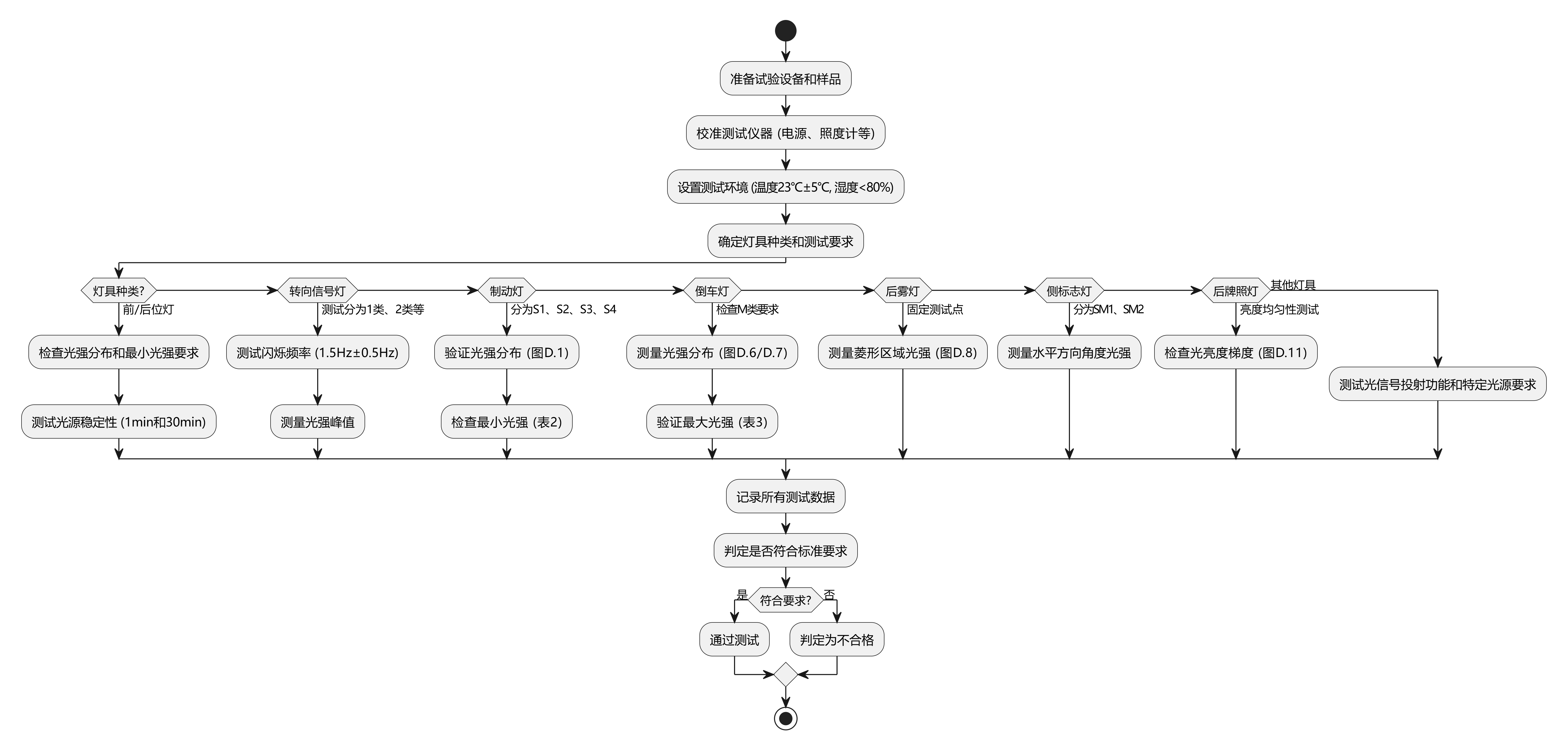

(1) 配光角度范围验证

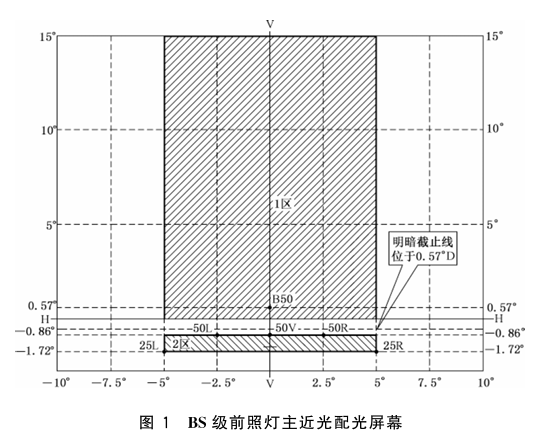

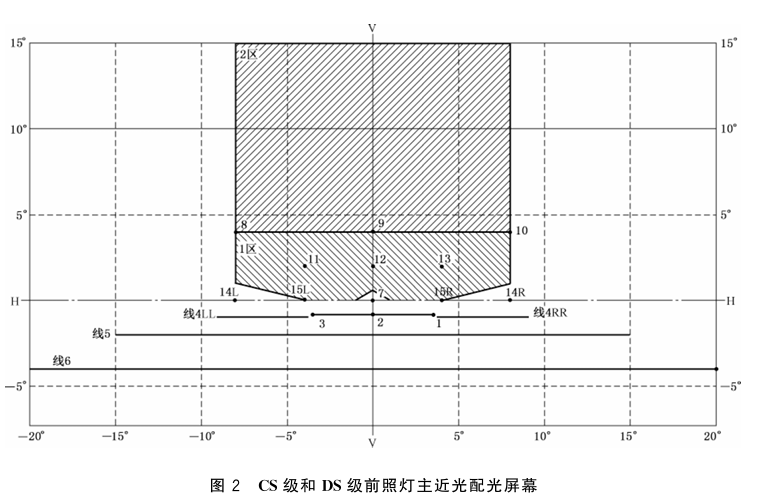

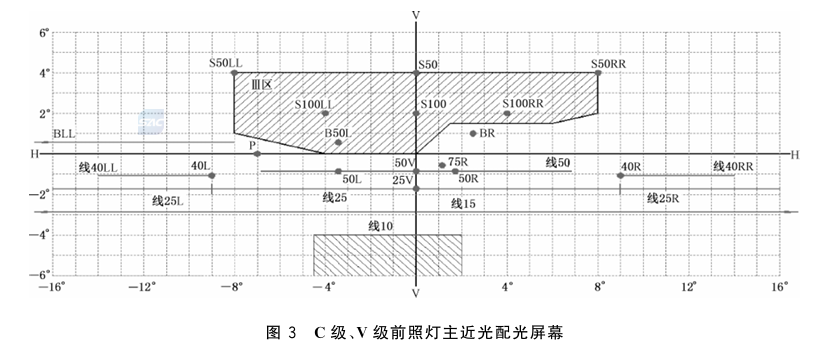

依据附录A规定,各类光信号装置的配光角度范围有所不同:

前/后位灯:

单独安装:水平角80°/80°,垂直角15°/10°(安装高度≥750mm)或15°/5°(<750mm)

成对安装:水平角20°/80°,垂直角要求相同

制动灯:

单独安装:水平角45°/45°

成对安装:水平角0°/45°

转向信号灯:水平角20°/80°,垂直角15°/15°或15°/5°

后牌照板照明装置:需满足图A.2规定的85°水平角和60°垂直角覆盖范围

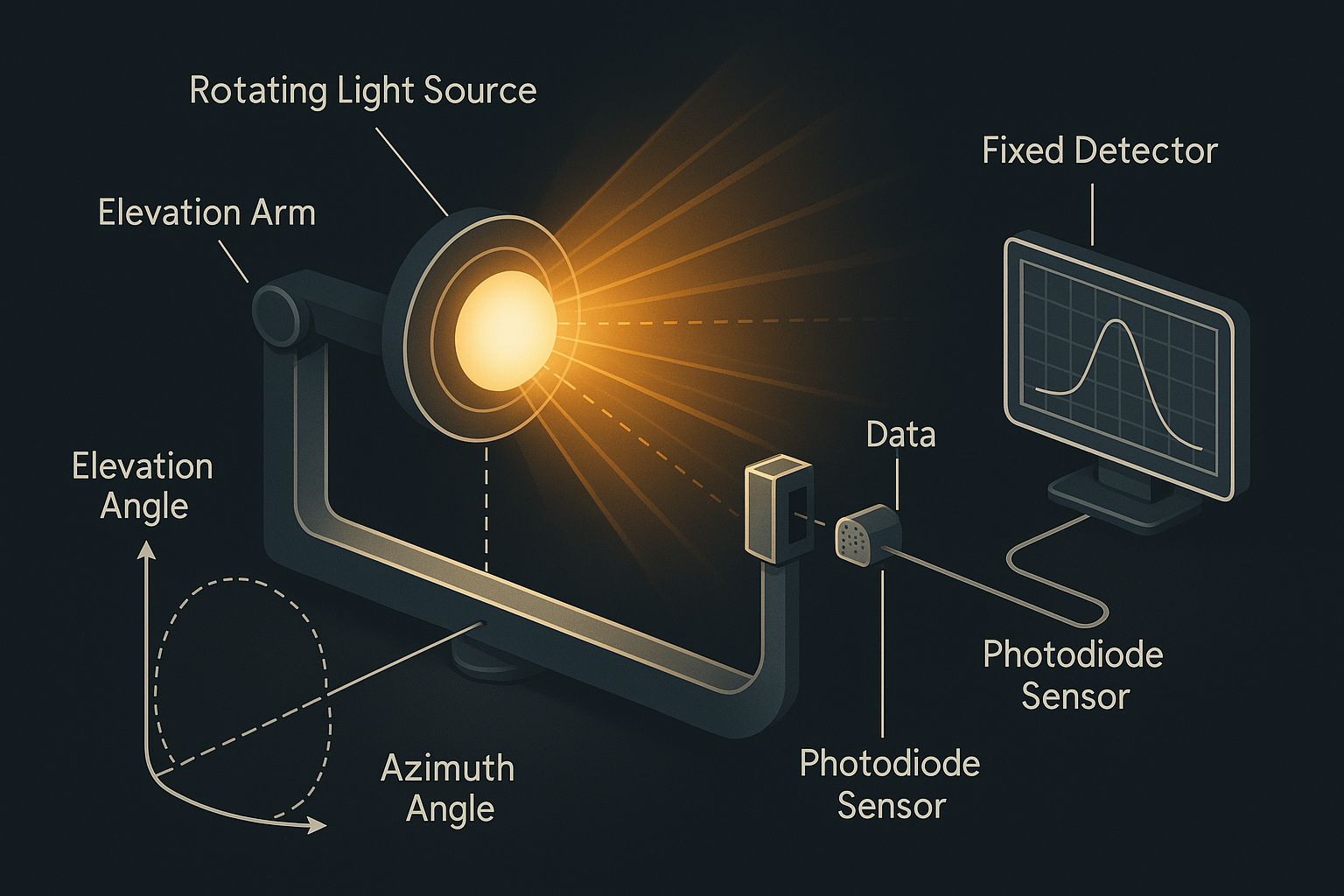

测试方法:使用配光测试系统在暗室环境中,按照标准规定的角度范围进行扫描测量,验证各方向角是否满足要求。

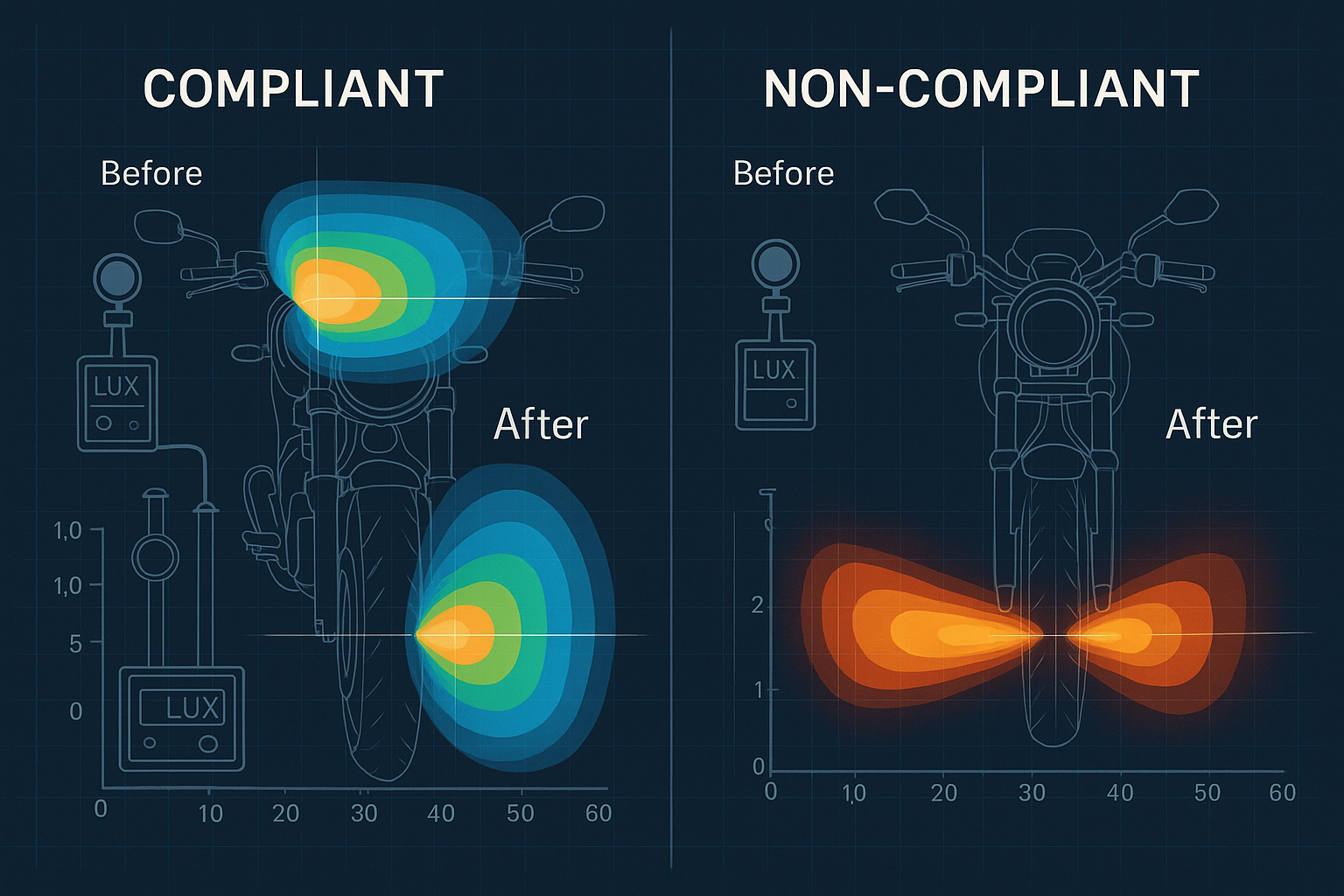

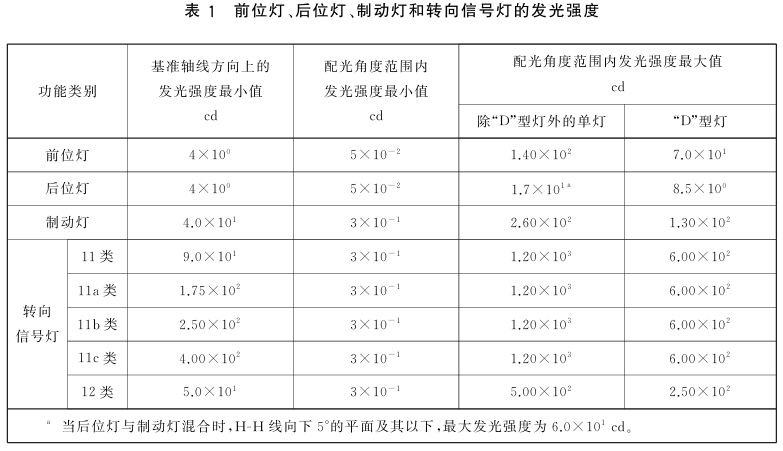

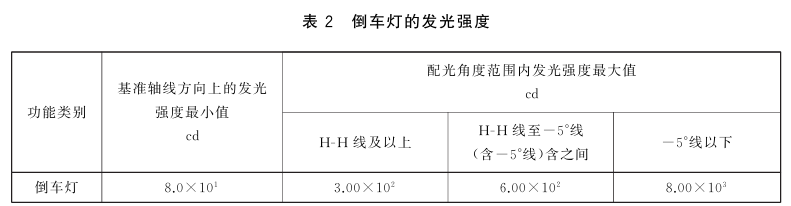

(2) 发光强度测试

标准表1和表2规定了各类装置在基准轴线及配光角度范围内的发光强度要求:

特殊要求:

混合后位灯在H-H线向下5°平面的最大发光强度≤60cd

倒车灯在不同垂直区域的发光强度限值不同(H-H线以上≤300cd,-5°线以下≤8000cd)

测试要点:

使用符合一级精度要求的照度计,测量距离满足平方反比定律

接收器张角控制在10′~1°之间

角度定位精度≤15′

对非灯丝光源需进行1min和稳定后测量(倒车灯测1min和10min)

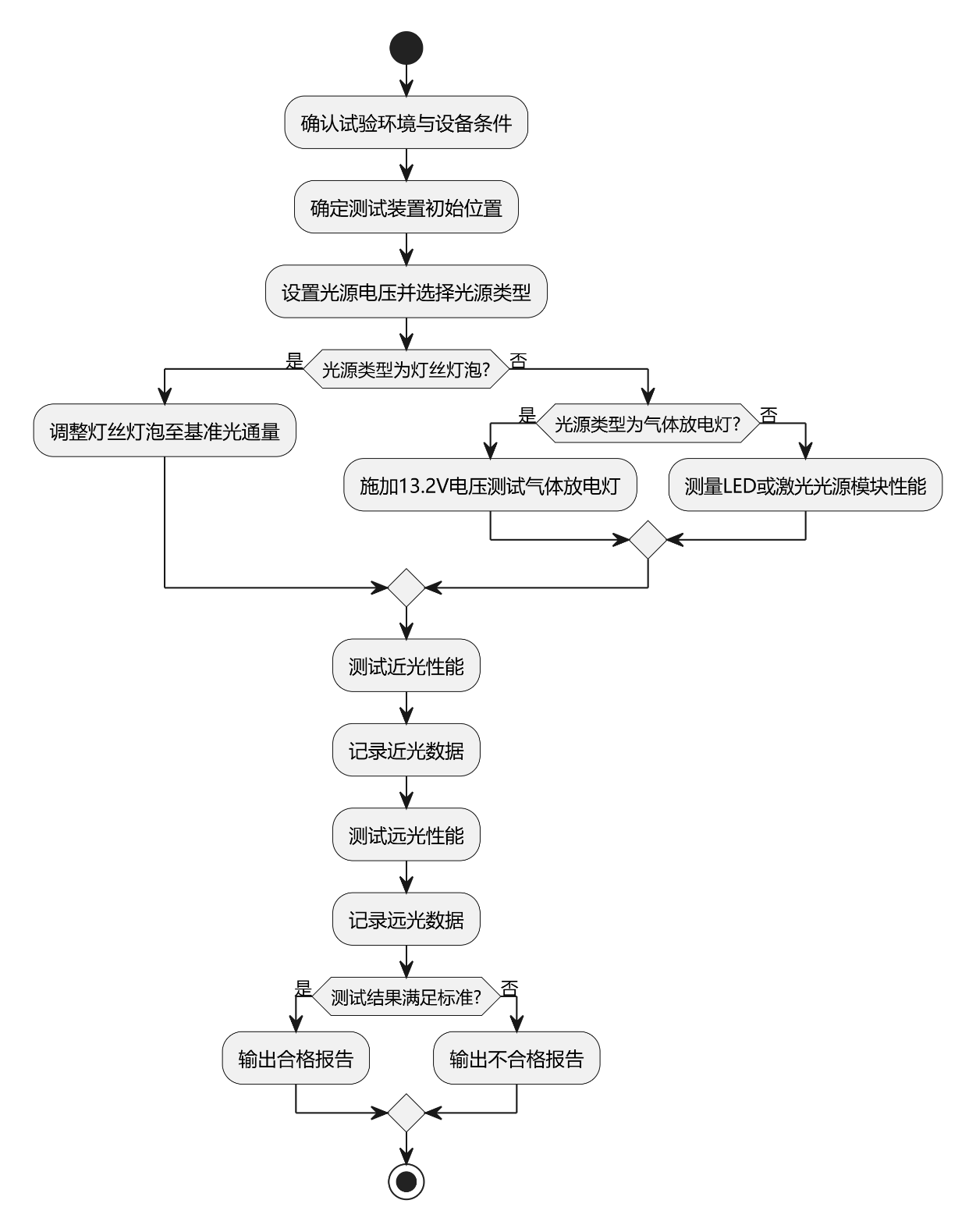

2. 光源特性测试

(1) 可更换光源测试

使用UN R37(灯丝光源)或UN R128(LED光源)规定的标准光源

测试电压:13.5V或制造商指定电压

修正方法:

灯丝光源:基准光通量与实际光通量比值修正

LED光源:目标光通量与实测光通量比值修正

(2) 不可更换光源测试

整体装置测试,电压要求:

直接车载电压:13.5V

带控制器:制造商指定电压或13.5V

3. 特殊装置测试

(1) 顺序开启转向灯测试

需验证以下特性:

点亮节拍:变化过程≤200ms,从内侧向外侧均匀渐进

垂直方向无振荡(只允许一次方向变化)

相邻透光面间隔≤50mm

投影重叠部分同步变化

最小外接矩形长宽比≥1.7

测试方法:采用高速摄像系统记录点亮过程,分析时序和空间特性。

(2) 互存灯系统测试

全部装置点亮时满足单灯要求

可移动部件上的装置在全部位置满足发光强度要求(内侧角最小值可放宽)

(3) 光源失效测试

验证以下任一条件:

单光源失效后仍满足最小发光强度

车辆配备有效工作指示器

任一光源失效导致全部光源关闭

4. 后牌照板照明装置测试

亮度测试要求:

各测量点亮度≥2 cd/m²

亮度均匀性:|B₁-B₂|/L₁₋₂ ≤ 2×B₀/cm

测试方法:

使用标准白色漫反射板(反射系数1.0)

亮度计垂直测量(偏差≤5°)

测量直径为25mm的圆形区域

按图B.3布置9个测试点

5. 光色与色度测试

测量点:HV点(基准轴线方向)

要求:

符合GB 4785规定的色度坐标

配光角度范围外无明显色差

牌照板照明装置目视检测无异常色差

红外辐射装置特殊要求:无论红外发生器是否工作,光度色度均应达标。

三、测试环境与设备要求

标准第7章规定了严格的测试条件:

暗室环境:

无漏光,温度23±5℃,湿度≤80%

避免环境因素影响光束传输和仪器精度

仪器要求:

直流稳压电源(0.2级精度)

一级照度计/亮度计

角度定位精度≤15′

测量几何条件:

满足平方反比定律

光接收器张角10′~1°

四、检验规则实施要点

1. 型式检验

样品要求:

对称装置:2只相同样品或左右各1只

非对称发光徽标:必须左右各1只

配套控制器(如有)

技术文件:

安装几何图纸(含基准轴线、中心点)

光源类型信息(UN R37/R128或模块参数)

电光源控制器规格

2. 生产一致性检验

抽样要求:

批量产品中随机抽取,数量同型式检验

配光性能允许范围:

最小值≥规定值的80%

最大值≤规定值的120%

牌照板照明装置要求与型式检验一致

五、标准实施时间节点

新申请型式批准:自标准实施日起执行

已获批准产品:

主要条款:实施后第7个月执行

发光徽标要求(5.1.2):实施后第25个月执行

六、测试常见问题与对策

非灯丝光源稳定性测试:

倒车灯需记录1min和10min数据

其他装置记录1min和30min数据

采用比值法计算符合性

混合后位灯测试:

特别注意H-H线向下5°平面的发光强度比(≥5:1)

多光源系统需考虑全部光源的综合影响

转向灯闪烁测量:

频率1.5±0.5Hz

在95%峰值时测量

脉冲持续时间>0.3s

配光均匀性判定:

目视检查发现明显变化时

相邻方向发光强度比≥50%

七、总结

GB 17510-2025标准构建了摩托车光信号装置完整的测试体系:

准确理解各类装置的配光角度范围和发光强度要求

掌握不同光源类型(可更换/不可更换)的测试电压和修正方法

严格执行暗室环境条件和仪器精度要求

注意特殊装置(顺序转向灯、互存系统等)的附加测试要求

正确实施生产一致性检验的放宽准则

通过系统掌握标准技术要求,科学开展测试工作,可有效保障摩托车光信号装置的道路安全性能,促进产品质量提升。

一、标准主要变化

一、标准主要变化

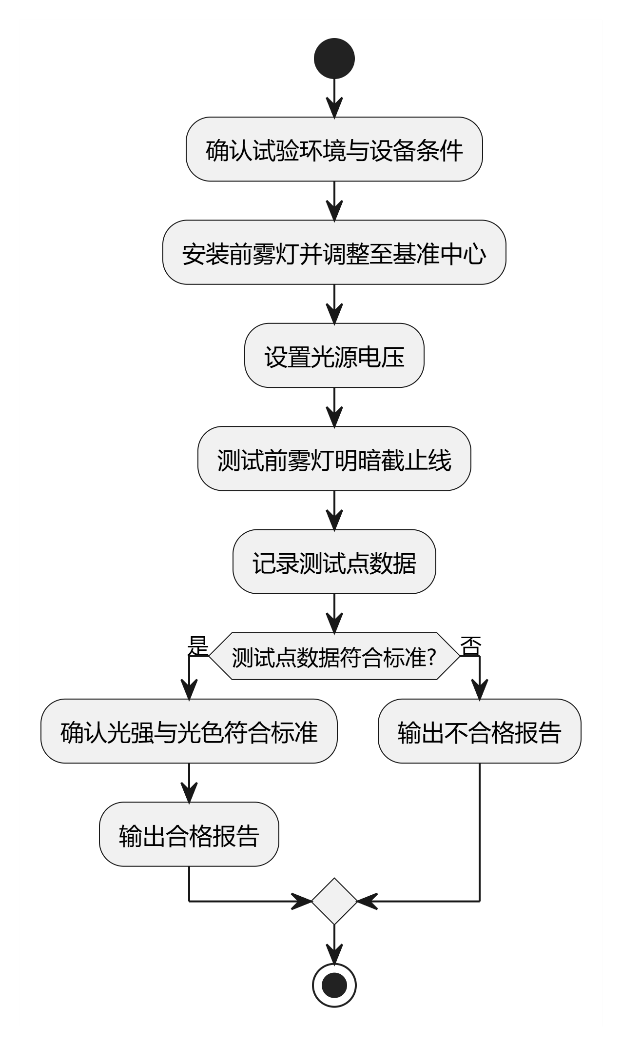

1、回复反射装置光度要求

1、回复反射装置光度要求